Empezaron las clases. Una amiga que es docente volvió de su primer día un poco abatida porque tuvo “una situación difícil” con un alumno. En el medio del relato, lancé mi veredicto: “un patotero”. Ella: “¿Qué es un patotero?”. Mi amiga y yo hablamos distintas variedades del español, y en la suya no está la palabra “patotero”, así que aventuré una definición rápida: “un psicópata”. Ella asintió; lamentablemente ambas sabemos distinguir la prepotencia del psicópata, que suele generar angustia y sensación de culpa.

Cuando el tema se resolvió y mi amiga salió airosa, me puse a pensar en la variable sociolingüística y en qué significa realmente la palabra “patotero” en el castellano rioplatense.

Por lo pronto, el vocablo se puede usar como adjetivo y como sustantivo, pero también tenemos el verbo “patotear” y los sustantivos “patoterismo”, “patoteada” y -aventuro que el origen de todo- “patota”.

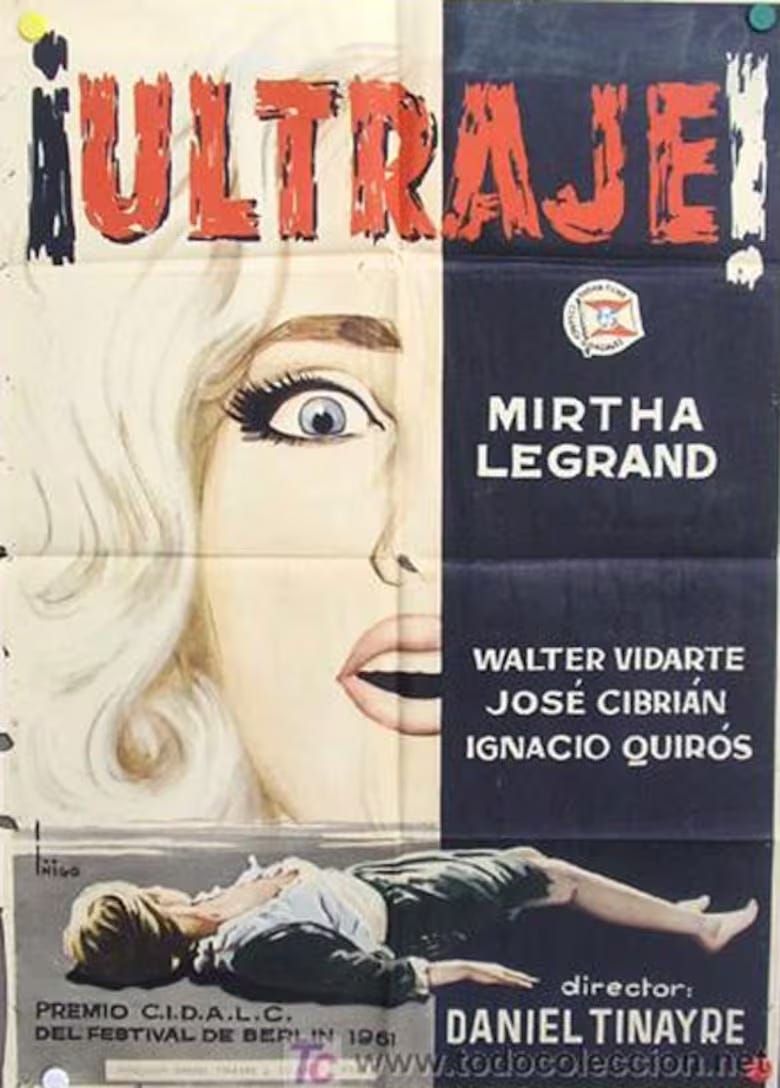

En Argentina tenemos una película clásica llamada “La patota”, del año 1960, protagonizada por Mirtha Legrand, dirigida y producida por Daniel Tinayre, dos personalidades del cine nacional tan bastardeado en los últimos días. En 2015, Santiago Mitre dirigió una nueva versión, homónima, con el protagonismo de Dolores Fonzi. Para el público internacional, las pelis también se llamaron Ultraje y Paulina respectivamente, lo cual evidencia, quizás, cierta intraducibilidad de la palabra “patota”.

La trama es sencilla: un grupo de hombres violan a una profesora. La peli ofrece una serie de contrastes que orientan la interpretación de la historia en términos morales y a veces clasistas. Simplificando mucho, ella es de buen pasar y actúa con consciencia social y buenas intenciones, y ellos son estudiantes de zonas periféricas y bajos recursos que se comportan de forma bestial. Ambas versiones muestran una problemática transversal en un tono costumbrista con una estética muy local.

En una lectura muy de nuestra época, podemos decir que la patota lleva al máximo la violencia patriarcal en formato de domesticación. Es lo que Rita Segato llamó pedagogía de la crueldad, que busca mantener a las mujeres a raya y, al mismo tiempo, generar lazos entre varones acordes al mandato de masculinidad. En esta línea, hace unos años critiqué el uso del lexema “manada” para hablar de patotas, especialmente de grupos de amigos violadores. Sigo sosteniendo esta crítica porque la pedagogía de la crueldad -en todas sus variantes- es cada vez más común y, como notó Verónica Gago, hoy la ejercen hasta los presidentes.

Busco en el diccionario de UNTREF y no encuentro la palabra. Busco en Así Hablamos, y tampoco. Estos son dos diccionarios colaborativos para que hablantes de Latinoamérica incluyamos y definamos las palabras que usamos, pero “patotero” está ausente. Según la RAE, este vocablo no solo se usa en Argentina, sino también en Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela. El diccionario español propone que patotero es quien tiene las características de una patota y, en su segunda acepción, es quien forma parte de ella. El sinónimo propuesto es “pandillero”. Para mí, este sinónimo es demasiado literal y no llega a representar cómo usamos el vocablo. El alumno de mi amiga, por ejemplo, es un patotero que no está en ninguna pandilla.

En Wikipedia, encuentro que el fundador de la Academia Porteña del Lunfardo, José Gobello, relaciona la patota con los patos, porque estos últimos “levantan vuelo en bandadas”. Otra entrada agrega dos datos que me parecen tan interesantes como dudosos (siéntanse libres de confirmar o negar).

La palabra viene de “pacota”, que también significaba pandilla y era de uso común en Chile y la región argentina de Cuyo. Parece que en 1890 cambió la “c” por una “t”, de ahí patota. ¿Por qué, este cambio consonántico?

Porque en ese momento se le llamaba “patos” a “los individuos masculinos de clase media alta ya que caminaban como anadeando”, es decir, caminaban como patos.

Lo gracioso es que conocí hombres que caminan así: pecho inflado, cabeza en alto levemente hacia atrás, mirada desde la altura, piernas medio rígidas y medio sueltas, pies hacia afuera. Una actitud de “cocorito”, como dice mi papá.

En definitiva, ser patotero no es pertenecer a una patota, sino actuar como si se perteneciera. La clave es que este comportamiento puede realizarse en grupo o solo. Un hombre patotero es el que actúa con la prepotencia de la legitimidad, de la hinchada -real o imaginaria- que lo arenga y lo felicita, de quien tiene un poder que nadie podrá rebatir ni cuestionar. Es, sencillamente, una forma de ejercicio de poder a través de la violencia (verbal, psicológica, física).

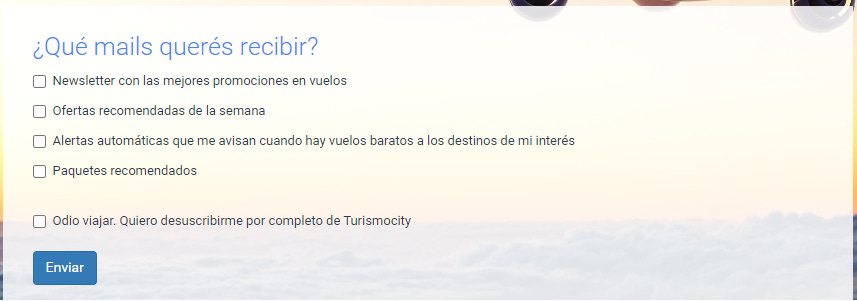

Unos días después de la anécdota de mi amiga, me llegó un mail promocional de una agencia de turismo, donde parece que me había suscrito quién sabe cuándo y por qué. Fui hasta el final del correo, presioné Desuscribirme y el link me redirigió a un sitio donde debía confirmar mi deseo de desuscripción. Hasta acá, todo normal, salvo que a la hora de seleccionar mi motivo para dejar de recibir los correos, la página de Turismocity me ofreció las siguientes opciones:

Cuatro ítems para pedir que me manden más mails, uno para dejar de recibirlos: “Odio viajar. Quiero desuscribirme por completo de Turismocity”.

La cancelación de suscripciones a correos promocionales es una opción que las empresas deben ofrecer por ley y que tiene que ser fácil para sus audiencias. El hecho de que nos obliguen a hacer aserciones adicionales atenta contra la libertad de lxs consumidorxs. ¿Por qué tengo que decir “Odio viajar” para dejar de recibir los mails?

Por un lado, me obligan a aseverar algo sobre mí misma que, en realidad, se basa en un supuesto narcisista de la empresa: viajar = Turismocity. Es como cuando le decís a un novio “Quiero terminar esta relación” y él te hace sentir Cruella de Vil o te responde que deberías estar con él porque no tenés otras opciones.

Por otro lado, la empresa me atribuye un problema a mí, la receptora de sus mails, en vez de hacerse cargo de que el problema es la empresa misma. Yo, por ejemplo, no tengo ningún problema con viajar. Simplemente no quiero viajar ni interactuar con Turismocity. Pero ellos, en su formulario, me hacen culpable de la falta de atractivo de sus mails promocionales. Una patoteada de manual.

Abajo de las opciones, había un espacio para escribir, así que, #harta de las patoteadas, hice mi descargo contra la violencia y les invité a hacerse responsables de lo que ofrecen como empresa, si es que realmente quieren dejar de perder clientes.

Seguramente no lean mi texto, o lo lean y no les importe. La falta de escucha, otro rasgo patoteril.

Me llegan más datos. Mariano Dagatti y Julia Kratje escribieron una reseña comparativa de las dos versiones de La patota. La leí y me encantó. Les adelanto la tesis: "el relato [de la versión de 2015] ya no trata de una pedagogía de clase teñida por la moral católica y su misión evangelizadora [como en la versión de 1960], sino de la disyunción entre la justicia como poder institucional de resolución de conflictos, representada por el padre, y la justicia como producto de una convicción individual, encarnada por la hija".

El link para descargar y leer es este: https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/58043

Sofía me recomienda un paper de lingüística sobre el voseo que (esto es espectacular): toma como corpus estas dos versiones de la película La patota !!!

La referencia es esta: García Negroni, María Marta & Ramírez Gelbes, S. (2022) "Del (in)cumplimiento de las normas en el tratamiento de la segunda persona del singular". En: A. Speranza (Coord.) Lenguaje y cultura. Homenaje a Angelita Martínez (pp. 731-750). La Plata: UNLP.